以学生为中心的学习是现代教育的核心,促进学生的主动学习是提高教学效果的关键。本研究采取课堂预习、收集预习问题、授课前提问等一系列方法,通过促进学生的课前预习,从而提高学生学习的积极主动性,提高课堂学习效率。通过考察学生的讨论积极性、成绩,并通过教学发展中心的中期反馈机制对本研究的效果进行了科学评价,分析结果显示促进预习确实能够提高学习效果,并被绝大多数学生所认可。

1. 引言

现在教育界都认同一条理论,即带着问题来听课会取得较好的学习效果,课前预习对学习效果有显著影响,课前预习与课堂听讲和课后复习共同组成学习三部曲[1-3]。然而现代大学氛围下,学生享有极大的自由,这在有利于学生个体全面发展的同时,又使他们面临来自外部的各种压力,在参加各类活动和课程学习之间需要不断取得平衡。在对待具体的课程上,除了极少数对所学课程非常有兴趣的学生会拿出时间预习和复习,大多数学生的学习局限于课堂上和考试前的时间,因此,让大部分学生自觉进行课前预习有相当大的难度。

作为高校教师,转变以往“以教师为中心”的重视传输的方式,激发学生学习的积极性,想方设法帮助学生提高学习效率,符合现代“以学生为中心”的教学理念[4]。本研究即建立在大学生群体对学习的规划较难、时间紧张的事实基础上,采取一系列方法,帮助和促进学生的课前预习,对提高学生的学习效果取得了一定成效。

2. 所采取促进预习的策略

进入大学后,课前预习基本上是部分成绩好的学生的“专利”,大部分学生仅仅是完成老师的课后作业,这个现象一方面说明,课前预习与学习成绩是有关系的,另一方面也提示对于不习惯预习的占大多数的学生,通过强化课前预习,教学效果仍有很大的提升空间。提高学生的积极性,可以通过提高学生的内在动力,也可以通过外在的刺激,比如成绩和课堂提问等。在本研究中,我们采取了以下措施:

1) 预习与课堂表现/成绩挂钩

利用目前课堂表现与课程最终成绩挂钩的评分标准,通过提问调动学生积极性。在每堂课正式授课之前,提问有关将要讲授内容相关的问题,例如紧密相连的背景知识、关键人物或重要事件、该部分内容在学科中的地位等。当提问成为一种习惯,学生们回答问题就会越来越踊跃,同时也会有较好的课堂表现成绩。由于学生尚未开始真正的课堂学习,这部分提问的内容程度应不太深,但覆盖广泛,关照大部分中等水平的学生。

2) 调查学生最关心的内容

最佳的学习效果,在老师讲的与学生想学的完全吻合时才能达到。采用收集问题小纸条的方式,在预习之后让学生写下自己对将要讲的内容存在哪些疑惑、担心或者兴趣点,交给老师。这个举措可以起到如下两方面的效果:

1)学生通过这个过程更清楚自己学习新内容面临的困难,如果这些问题在授课过程中得到针对性的解决,学生会感受到老师对自己的关心,并逐步树立能学好这门课的信心;

2)教师收集这些问题之后,能够及时掌握学生的知识水平,从而调整授课内容,使难易程度在学生们的接受范围之内,同时采取有效的教学方式,这对提高课堂教学效果应该是非常有帮助的。

3) 时间设置

以上两个部分的操作,其中调查学生的问题之后需要大量时间进行统计分析和调整授课内容,而课堂提问应该是在授课之前即时进行的。综合考虑到学生课下预习的动力不足,我们在每次课的最后5-10分钟请学生写下自己对下次课将要学习的新内容的问题;新内容正式授课的时候,先拿出5-10分钟进行以上第一部分的内容,即对新章节的提问。在上堂课结束的时候和新课开始的时候都会涉及预习,因此学生一方面有了上次课的基础,一方面有下次课的压力,增加了在两次课期间自觉进行课下预习的动力。

3. 促进预习对提高学习效果的评估和分析

我们在2012-2013学年第一学期药学院的《化学生物学》课程中分为两部分授课:前半部分内容采用普通方法,后半部分内容采用以上的强化预习的方法,通过下列方法评价该方法对提高教学效果是否有效:

1) 学生对课堂内容理解情况

了解学生对课堂内容理解情况,可在下课时请学生填写小纸条,列出课堂遗留的问题。经过对比统计,例如在未实施预习机制的《生物催化》和《化学遗传学》章节,课堂讲解后仍有遗留问题的学生比例分别为85%和89%;而实施预习机制后,例如《生物大分子进化》章节,仅比例降低到69%,一定程度上反映学生对课堂内容的理解有所提高。

2) 学生主动找老师讨论的情况

在未采取促进预习机制前,基本没有学生在下课后主动找本人进行讨论,然而在采取预习机制以后,例如《生物大分子进化》和《分子成像》章节都有学生下课后找到本人讨论课堂内容。在《分子成像》章节,有一位同学主动思考,提问放射性同位素成象区分肿瘤细胞与正常细胞的生物学原理,这是课堂上未曾讲授且具有一定深度的问题,这个问题的提出说明该同学对课堂内容已经融汇贯通且有了自己的见解,令人欣喜。

学生只有在课堂内容掌握比较好的情况下,才会有兴趣、有能力在课下找老师讨论问题。从采取预习机制前后学生的表现可以推断,预习确实能够促进学生学习、提高他们的课堂学习效率。

3) 考试成绩

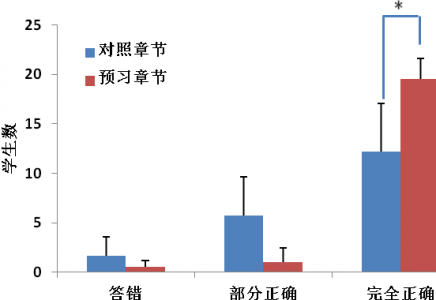

学期结束后,通过对两个教学部分设置难度相当的考试题,以闭卷考试形式对学生的学习进行评估,并对学生得分情况进行统计,分为答错、部分答对、答案正确三种情况。对采取预习机制的章节和未采取预习机制的章节分开统计,并进行对比。结果出乎意料:学生答对题目的概率,在预习组明显高于对照组,且在单尾t检验下两组间p值为0.05,我们认为预习与不预习章节的考试差异具有统计学意义,如图1所示。

图 1 采取预习机制章节与对照章节学生考试答题情况。采取预习机制的章节学生完全答对的人数明显高于对照组章节,两组间具有显著性差异。*:p=0.05,单尾t检验。

4) 学生对课程的评价

365bet官方网站下载提供的中期学生反馈(MSF)服务是聆听学生真实想法、客观评价教师授课效果非常好的手段,因此,本人邀请MSF服务的负责人熊锦老师,根据所授课内容的特点,针对促进预习特别是课堂预习机制设计了匿名调查问卷,并组织学生进行了相关讨论。结果显示,本人设计的课堂预习机制受到了学生的肯定和欢迎,大部分学生认为课堂预习机制能促进其学习,帮助他们提高课堂学习效率。具体内容如下:

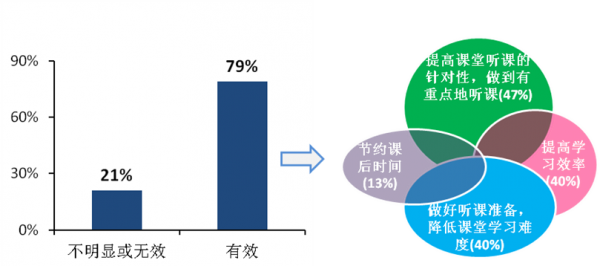

1)79%的学生认为课堂预习能够促进学习、帮助提高课堂学习效率,学生们认可的方面集中体现为以下几点(图2):

a) 提高课堂听课的针对性,做到有重点地听课(7/15=47%)

b) 提高学习效率(6/15=40%)

c) 做好听课准备,降低课堂学习难度(6/15=40%)

d) 节约课后时间(2/15=13%)

图2 学生对课堂预习机制促进学习效果的评价

21%的学生认为课堂预习机制效果不明显或者无效,主要原因是“课堂预习时间相对于较多的授课内容显得不够,预习程度较浅”。仔细分析不难发现,时间短和内容多或者教材不足构成了一对矛盾,导致预习效果不明显,这实际上反映出对这部分同学的预习不够充分,还需要投入更多的时间或精力。在实际授课中,由于课堂时间很宝贵,通常学生们只有5分钟左右的时间进行下次课的预习,不能全面深入地了解下次课的内容,他们可能需要更多课后的时间进行仔细预习。实际上,课堂预习一个很重要的作用是激发学生课后预习的动力。

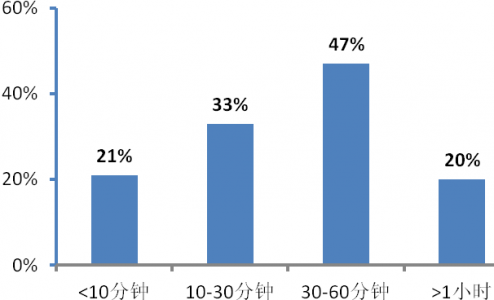

2)MSF也评估了课堂预习对于激发课后预习的效果。问卷显示,在课堂预习的基础上,79%的学生有课后自己预习的动力,他们中有33%愿意拿出10-30分钟,47%愿意拿出30-60分钟,20%愿意拿出1小时以上的时间进行课后预习(图3)。可以说,对于大多数学生,课堂预习对促进他们的课后预习确实有显著效果。

图3 学生愿意投入课下预习的时间

很多因素会使学生在课下没有时间或者没有精力进行预习,怕课下预习所花费的时间与所得到的知识“性价比”不高。这点也从学生的反馈中体现出来,约21%的学生对课后进一步预习的缺乏动力,不约而同都提到了“时间”问题。针对这个问题,本人认为通过提高预习的针对性,例如在第(三)部分列出的两项改进建议,帮助学生提高预习的效率而得到解决。

3)在调查过程中,学生对促进预习的机制也进行了思考,大部分同学认识到预习对提高学习效率是非常有帮助的,而课堂上短短5分钟的预习远远不够,更多还是依靠学生的自主性在课下花时间预习。通过这次调查我们可以看出,学生们都是非常谦虚自省的,我们作为老师应该尽最大努力提高自己的授课水平。难得的是,学生们对本人课堂预习的方式方法提出了许多宝贵的建议,本人拟在今后的教学工作中尽量采纳,特总结如下:

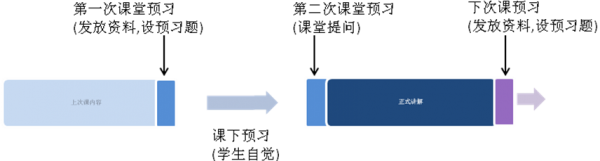

1) 给学生除课本之外的预习材料,例如预习提纲、章节重点难点、课外参考资料等,每节课课后发放,帮助学生的自我预习。

2) 事先给出一些具体的预习问题,引导学生思考,使学生能够有针对性地进行预习。

根据学生建议和本次实践的成果,我们将在以后的教学中对预习环节继续优化,其流程可作如下表述:

图4 促进预习以提高学生学习效果操作流程图

4. 小结

本研究证明通过促进学生预习从而帮助学生的主动学习、提高教学效果是行之有效的,而促进预习的具体实践方法仍需要不断完善。另一方面,由于课程数、学生数限制,本项目只是小范围内的初步尝试,能否在其他科目、大课堂的情况下也取得好的效果,如有机会需进一步探索和验证。希望本项目的经验能够对其他老师的授课提供借鉴,为建设国际一流大学贡献一份微薄之力。

最后,感谢教学发展中心提供的教学改革实践平台,使我们有机会学习到先进的教学理念和行之有效的教学方法,并将其运用到实践中去,不断提高自身教学水平。特别感谢教学发展中心高捷老师和邢磊老师的大力协助,以及熊锦老师百忙之中帮助我设计和进行中期学生反馈。

注:本研究受上海交通大学教学教学发展中心985教学研究项目支持(项目编号B1207001)。

参考文献

1、张志立. 引导学生正确预习提高实验教学质量[J].理工高教研究,2009, 28(1): 129-131.

2、李承跃,朱德军.改进《大学物理实验》预习教学方式[J]. 2013, 11(5): 262-265。

3、曹强.强化预习环节,提高物理实验教学质量[J]. 实验科学与技术,2012, 10(6): 107-109.

4、 Taylor, Peter G.. Changing Expectations: Preparing students for Flexible Learning. The International Journal of Academic Development 2000, 5(2), 107-115.

作者:路慧丽,王泽剑,陈彦田;单位:细胞工程及抗体药物教育部工程研究中心,上海交通大学药学院

转载本站文章请注明出处:『高校教学发展』电子刊物 http://www.jhjfcs.com/journal/?p=91